20.03.2025

20.03.2025

Предлагаем очередную публикацию нашего информационно-просветительского проекта «Золотой фонд России», в котором мы рассказываем о наиболее известных произведениях отечественной литературы.

В этом году исполняется 225 лет с даты первого издания в 1800 году главного памятника древнерусской литературы - «Слово о полку Игореве». Это эпическая песнь, в подлинность которой не верило множество учёных, история военного поражения, обернувшегося вечной славой.

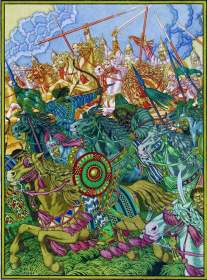

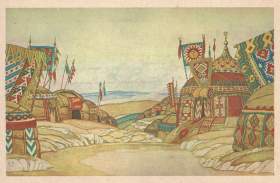

«Слово о полку Игореве» (полное название «Слово о походе Игореве, Игоря, сына Святославова, внука Олегова») — рассказывает о неудачном походе русских князей во главе с Игорем Святославичем Новгород-Северским на половцев в 1185 году.

Этот маленький по объему, очень короткий текст, всего примерно 2700 слов, без деления на абзацы – только пять страниц, - но великая по месту в истории русской литературы книга.

О том, когда и как создавалось «Слово о полку Игореве», ничего не известно. Большинство учёных полагает, что оно было написано в последней четверти XII века, вскоре после описываемого события (часто датируется 1185 годом или несколькими годами позже). Сначала «Слово» могло предназначаться для исполнения на публику и только позже могло быть записано.

Единственная сохранившаяся рукопись «Слова» была обнаружена в конце XVIII века А. И. Мусиным-Пушкиным — одним из самых известных и удачливых собирателей русских древностей. Сам коллекционер утверждал, что в конце 1780-х годов купил у бывшего настоятеля упразднённого к тому времени Спасо-Преображенского монастыря в Ярославле архимандрита Иоиля (Быковского) сборник, включавший, помимо «Слова», другие древние произведения.

Отрывок из «Слова» был опубликован отдельной книгой в Москве во второй половине 1800 года под названием «Ироическая пѣснь о походѣ на половцовъ удѣльнаго князя Новагорода-Сѣверскаго Игоря Святославича, писанная стариннымъ русскимъ языкомъ въ исходѣ XII столѣтія съ переложеніемъ на употребляемое нынѣ нарѣчіе». Книгу напечатали в сенатской типографии тиражом 1200 экземпляров. Это была билингва — текст подлинника (в нём появились знаки пунктуации и разбивка на слова) с параллельным переводом на современный русский язык. «Слово» сопровождалось подстрочными примечаниями, вступительной заметкой «Историческое содержание песни» и «Поколенной росписью» русских князей. Издание готовилось под руководством Мусина-Пушкина как владельца рукописи.

Первое издание «Слова» было встречено русской образованной публикой с восторгом. Это произведение ставили в один ряд с поэмами Оссиана, которые тогда ещё считались памятником раннесредневековой поэзии, им гордились как доказательством того, что уже в XII веке на Руси существовала великая культура. О других произведениях древнерусской литературы тогда было не известно практически ничего. С этим связано знаменитое высказывание А. С. Пушкина (1830): «К сожалению, старинной словесности у нас не существует. За нами голая степь и на ней возвышается единственный памятник: «Песнь о полку Игореве». Словесность наша явилась вдруг в 18-м столетии…».

Рукопись «Слова» хранилась во дворце Мусина-Пушкина на Разгуляе и погибла в огне московского пожара 1812 года. В 1864 году в Государственном архиве была найдена копия древнерусского текста «Слова» с переводом и примечаниями, изготовленная Мусиным-Пушкиным для Екатерины II и содержащая множество расхождений с первым изданием (так называемая «Екатерининская копия»).

Переводом «Слова» занимался А. Пушкин, не успевший закончить своей работы, но верно почувствовавший связь древнерусского произведения с устной народной поэзией. Над «Словом» работали В. Жуковский, А. Майков, Л. Мей и другие русские поэты XIX века.

«Слово о полку Игореве» имеет очень сложную структуру. Автор постоянно переходит от темы к теме, от одного героя к другому, от настоящего к прошлому. Рассказ о событиях 1185 года перемежается с авторскими отступлениями, историческими экскурсами, размышлениями и лирическими вставками. При всём этом «Слово» представляет собой с композиционной точки зрения единое целое, подчинённое общему замыслу.

Текст «Слова» ритмизован, но природа ритмизации и жанровая принадлежность самого произведения остаются неясными, а часто встречающееся в литературе определение «поэма» очень условно. «Слово» сочетает элементы «славы» и плача, фольклорные образы, христианские и языческие элементы. Автор «Слова» очень неоднозначно относится к главному герою, Игорю Святославичу: прославляет его как храброго полководца, борющегося с врагами Руси и христианства, но в то же время осуждает за самовольный поход, приведший к поражению.

Всё это делает «Слово» уникальным произведением, не имеющим аналогов в средневековой русской литературе.

По материалам: https://dzen.ru/a/YwepWQYjRBpQT-Yi, https://db.kchr.muzkult.ru/news/124207332, https://polka.academy/articles/639